浅谈安德烈·巴赞的“影像思想”

生前即意识到其与西方千百年传承菁英主义之距离,身后也不断遭遇美学、形式主义之学院批判,巴赞实以民间承担与精神实践,越过“柏拉图天堂”与马克思唯物辩证,并使其在人类思想演变中流动,伴随其《电影笔记》弟子,死后开启法国新浪潮之风起云涌,其影像思想并越过国界、文字,启发他者世界之浪潮。

天地不仁,巴赞幽魂之再起

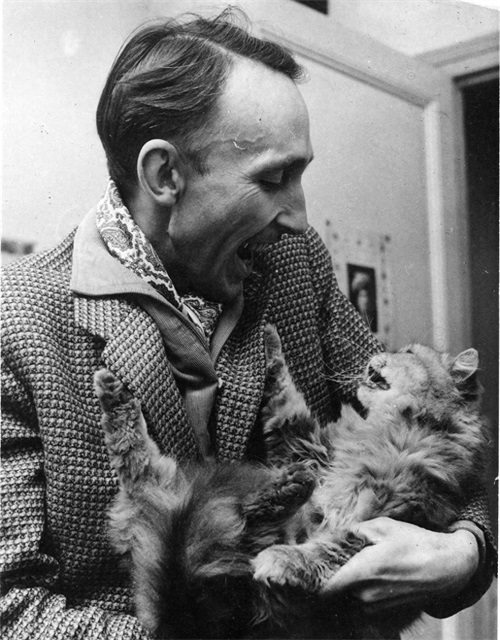

相对七十年代以来,法国某学派以无神唯物辩证,乐此不疲批判安德烈·巴赞(André Bazin)不无带宗教情怀的“完整电影神话”,美国学界似乎更能长久承担,爬梳这位非典型、极争议电影理论家的思想脉络,如耶鲁大学教授杜德利·安德鲁(Dudley Andrew),四十多年前即写下《巴赞传》,被誉为世界第一本也是唯一一本单一影评人传记,新近研究“巴赞电影理论之鬼魂”。

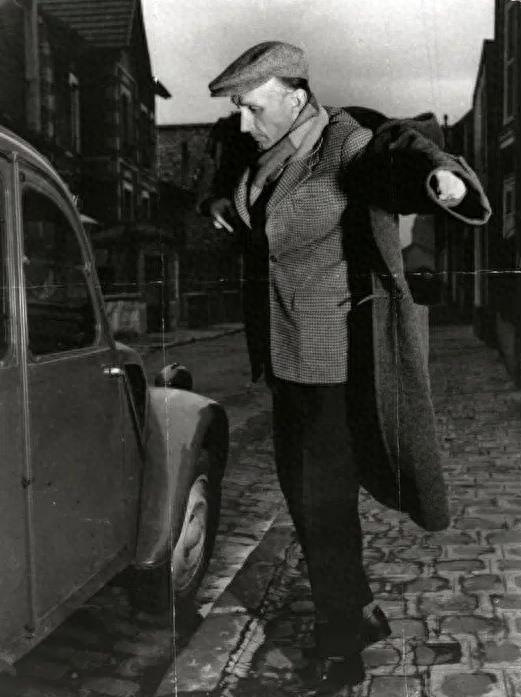

多年来,美国三大理工学院-乔治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)之教授,安吉拉·达勒·瓦切(Angela Dalle Vacche),往返于大西洋美、法两岸,为当今研究巴赞思想之国际专家,如于有幸亲炙的《巴赞百年研讨会》,即以华格教授语不惊人死不休的论文开场-《巴赞理论的犯罪现场》,其中探讨巴赞对黑色电影的兴趣,与其说是侦破漂亮布局的完美逻辑,不如说如何抚视现实之暗黑与人性之不完美,如此更浮现一种巴赞之电影视野-在放大镜的科学办案下,在摄影光学的机械捕捉中,揭示出徘徊在“非理性生命和理性动物”的人类命运。也是将电影作为一种非完全理性的生命冲动揭示,华格教授甫于2025年出版了其数十年研究大成-《巴赞电影理论:艺术、科学、宗教》(André Bazin ' s Film Theory - Art, Science, Religion ),其中有意识地跳脱某些学界巢臼,如无神唯物辩证、马克思主义教条,还原战后巴赞思想发生的初衷,爬梳巴赞现实精神的实践,统整巴赞跨域思考的连结。

以华格教授的研究出发,或许我们可大胆假设,宛如他终其一生为“非纯电影”辩护,巴赞试图追求的,可能是一种“非纯理论”,如这个非常规理论家,不断揭示、呵护一种非纯艺术、非纯科学、非纯宗教,以短暂的一生,以世界之残酷、人之不完美,于人间俯视“电影理论的犯罪现场”。

反“人类中心”之艺术智慧实践

-反人类中心的人类同态

一反法国某些无神唯物学界,长期引领风潮,将巴赞论述缩减成天主教唯心人道主义一个战后分支,充斥以人为中心、传统人文主义的保守色彩,华格教授这本巴赞专著之最大贡献,可能在于提出一个让巴赞研究脱胎换骨的真知灼见-巴赞思想如何为反“人类中心”(anti-anthropocentric),他又如何以科学论证、宗教情怀与艺术智慧来实践。

人作为物种之非理性“生命冲力”

巴赞研究的一个难处,在于其大量论述常以星期小报月刊影评呈现,形式上表现出一种繁杂、跳跃与分散性,长久被视为缺乏学科的严谨性。任教于美国三大理工学院的华格教授,却从巴赞浩瀚的谋生书写中,敏锐察觉这个法国影评人之深厚科学涵养,细致爬梳巴赞与时并进的科学想像,意图呈现巴赞科学观惊人的一致性、实证性与幻想性。

身为天资聪颖的资优生,巴赞自小热爱数学、地质学和生物学,以优异成绩考进当时顶尖学府,高等师范大学,接受严谨与最新的科学训练。华格教授特别注意到巴赞对于数学的根基涵养与大胆想象,巴赞年少时受古典数学熏陶,现代数学冲击,可说形塑其一生探索方向-如何跳脱古典理性的完美秩序,抚视宇宙非理性因素,沉浸于当代随机的冒险,迈向未来未知开放。巴赞接受当时爱因斯坦相对论的宇宙观,与海森堡“测不准定律”的科学知识论冲突,可说终身好奇理性秩序和非理性动能的张力。以此现代科学连结想像,巴赞在影评中,可以引用法拉第的电磁效应,论述个体主体性,与群体自然环境之相互动能。华格教授特别惊叹于一般研究往往忽视的面相-巴赞如何大胆以微积分来探讨意大利新写实主义,电影如何可以成为影像与现实交会关系的“渐近线”,呈现出一种艺术与自然物我两忘之动态演变。

除了数学,巴赞更对地质学和生物学情有独钟,并连接到其影像思考上,例如他如何以大河入海之地质变化,演绎电影语言的不断演变,如电影在诞生之际,如何会合林林总总的江湖技艺,就像涓滴雨露如何汇集成细流。电影于默片时期强烈甚至乖张的形式探索,可说如同大河源头激烈冲刷山谷,展现一种不怕暴力、玉石俱焚的年轻气盛。电影慢慢累积成熟叙事,又宛如宁静和缓的中流,孕育着无数生命故事。电影最后演变至自我忘却外显的形式、漂亮的叙事,宛如流入大海之生命大河,迈向开放未知,回归自然之循环。

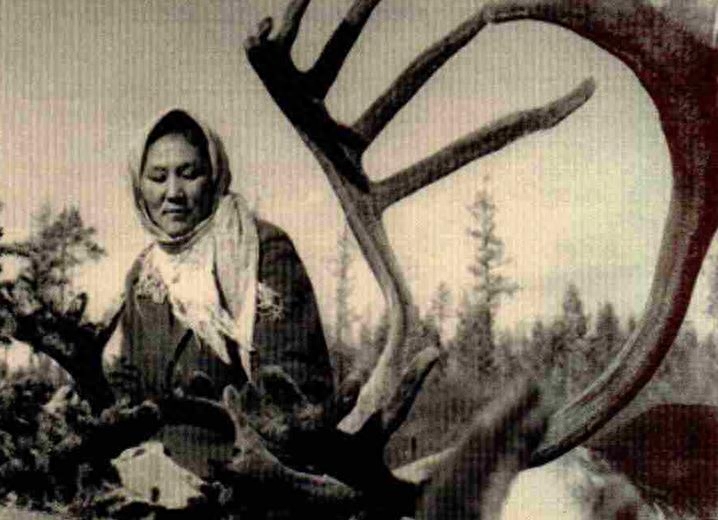

探索电影艺术演化与大块自然的动力关系,巴赞影像思想的关键与其说是地质学,更可能于生物学。与其当代学院长期将巴赞现实美学化约成天主教人道主义,华格教授精确地指出,巴赞为天主教叛徒、教廷异议者(dissident)。与其追求完美天堂的秩序理型,巴赞追随的是非纯粹理性的天主教异端-达尔文生物进化论,与柏格森生物创化论。自觉不同于斯宾塞的“适者生存”社会达尔文主义,巴赞从达尔文得到的启发在于,如何将人类物种演化,交会到艺术思想演变。巴赞认知人类从非理性生物演变到某种理性动物的痕迹,进一步探索人类初始表达与自然关系的心理需求,宛如拉斯科洞窟壁画(Grotte de Lascaux)预言万年后电影的发明,一种人类意图再现活在其中自然的“完整电影神话”。

身为天主教异议者,巴赞的影像思考从另一个异议者得到根本的启发-柏格森受教庭查禁的思想-非理性“生命冲力”(élan vital)。与其显现一种完美的美学秩序,巴赞更在电影艺术发展中,抚视人类不理性、世界不完美的不断生存演变。与其追寻艺术映照自身的纯粹理型,巴赞将非理性生命因素,作为艺术不可或缺的带动动能,不怕游走“不纯艺术”或“非艺术”的界线,如此站在理性天堂的对面,宛如一种普罗米修斯违反上帝意旨之后果承担。面对七十年代以来结构主义、后结构主义对巴赞自然本体论的不留情批判,德勒兹反其道而行,学习巴赞,以柏格森“生命冲力”出发,展开其《影像–运动》、《影像–时间》两大著作,发现巴赞长镜头美学对人、对物的凝视,为电影开创一种“内容自主”(autonomie de contenu)之视野,近年来被视为“平反巴赞”之第一人。

巴赞影像思考内涵人类演化、生物冲力,如此将人类视为物种,探索人类与其他物种与身在其中自然的关系,成就华格教授对巴赞思想的独到观察:“反人类中心人类世界演化主义”(Anti-Anthropocentric Anthropocosmomorphism)。

平等生一切的摄影机视野

巴赞思想的“反人类中心”,不仅于当时的科学知识张力共振,更以一种面对人类不完全理性的宗教情怀,提出具体的艺术实践:摄影机的平等视野。

五十年来,巴赞《摄影影像的本体论》,可说被后现代美学批判得体无完肤,表面上似将其视为天主教人道主义,再以无神论将其视而不见,深层上或许更呈现一种阿甘本所研究的后现代“本体悬置”焦虑,然而造成巴赞思想与后现代美学的强大张力,与其说是上帝,不如说是华格教授观察到的,巴赞有意识提出、或无意识放下的“反美学主义”(anti-esthétisme)。

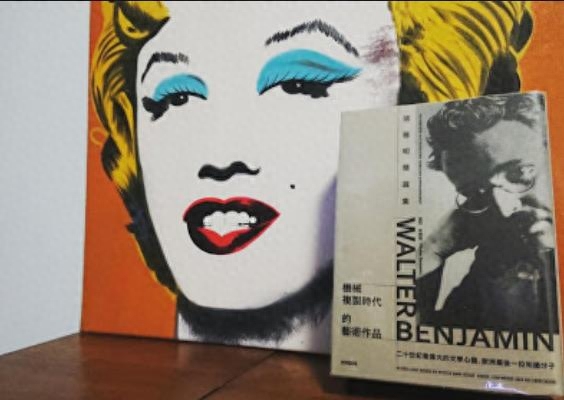

人工艺术与自然现实的关系,这个西方哲人千古难题,对巴赞而言首先是道德问题,然后才是美学问题,这无关“道德至上主义”或者“自然至上主义”,而是“天地不仁”和“人类作为物种”的关系。巴赞的思想与其说是“反美学主义”,不如说“非美学主义”,他将美学主义视为人类物种演变的一环,并相信美学不是“为艺术而艺术”,也不是柏拉图的永恒理型,而是一种本雅明面对未来主义的“艺术政治化”(politization de l'art),如同巴赞宣称:“美学将是社会性的,不然电影将穿越美学。”

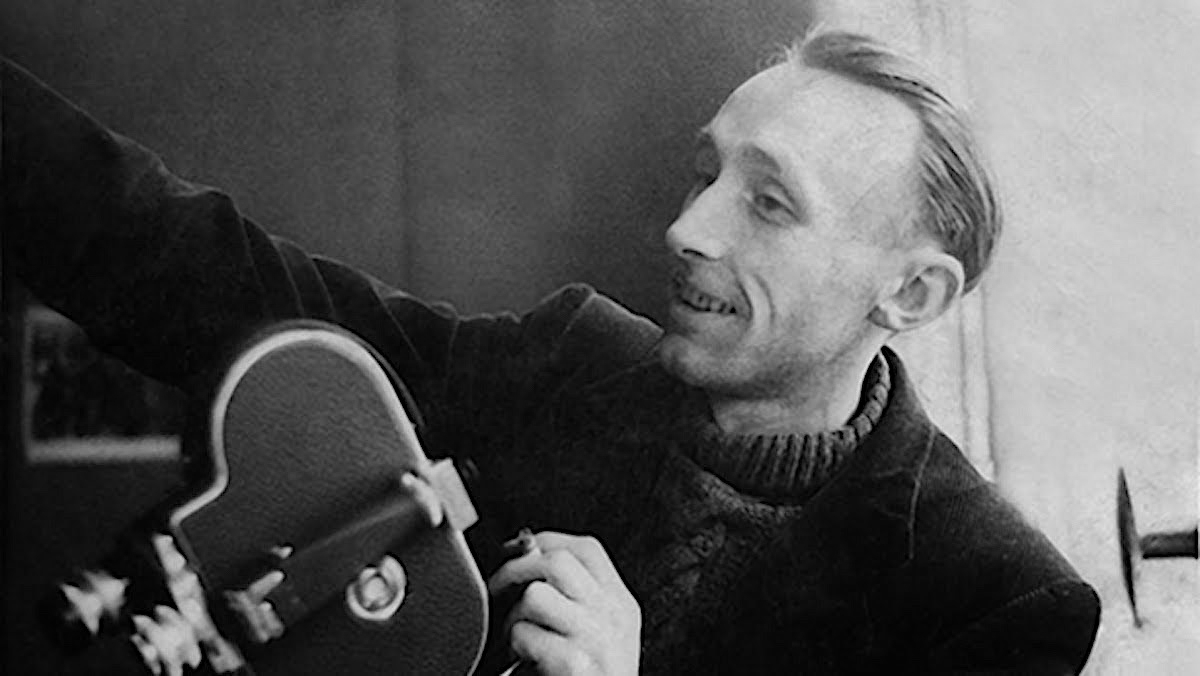

如同本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中展现,巴赞认为摄影机的发明对人类有划时代的改变,让艺术从宗教转向政治功能。若本雅明着重机械的无限复制功能,如何造成人类美学从神圣的单一原作崇拜,转为世俗的大众媒介传播这样的质变,巴赞则着重摄影机的无差别记录功能,让人类影像创造从主观的人为绘画,扩增一种客观的机械无意识细节。华格教授特别注意到,巴赞对摄影机之跨域思考,如同科学上的显微镜观察肉眼看不到的细菌,还是望远镜观测数光年外的星体,摄影机的光学运作让人类可观察到超越自身掌控的无为自然。巴赞更关心以摄影机为媒介的跨艺术思考,如他一连串关于战后艺术纪录片之研究,如阿伦·雷乃拍摄《梵高》、克鲁佐拍摄《毕加索的秘密》,可说绘画与电影的媒介对话,摄影机械扩增了传统手工艺术的多种可能,如时延变化,蒙太奇效应,看见无意识无为自然。

摄影机无差别自动化机械性,对巴赞而言带有一种政治性,能探索人类与无为自然的多重关系,我们可以从艺术、道德、甚至宗教来看。巴赞特别注意到,在电影诞生之际,作家纪德回忆第一次看见卢米埃影片不经意拍到的背景,鸟怎么在飞、树枝怎么在动,感到一种未曾有的启发式悸动,摄影机无差别机械性,让人重新发现身在其中的自然,人类物种对无为造化的共振灵感,让巴赞共鸣康德美学,宣称:“自然是艺术家”。

从法西斯官方导演转变成新写实地下导演的罗西里尼,于四十年代末表达他的艺术沉思:“现实就在那里,为何要改变它?”这句话受到极左极右,尤其是马克思学派猛烈攻击,认为这种自然主义的方法,不仅无助改进现实,深层更呈现一种天主教反动色彩的宿命论,然而社会悲惨确实存在,并非只能由马克思乌托邦意识形态来改造,首先更要尽量减少人为干扰,被如实看见。仿佛回应批评,罗西里尼于1950年拍摄《火山边缘之恋》(Stromboli ),特别将当时如日中天的好莱坞耀眼明星-英格丽·褒曼,丢到西西里岛最贫穷的乡间,以村姑的姿态面对火山爆发。几个月前还在好莱坞人工影棚熠熠生辉,这个巨星现在却在地表最穷乡僻壤的地方灰头土脸,并且不断问导演:“你为什么一直拍我的背?”罗西里尼追寻一种产业明星与背景自然的平等方法,电影的主角不仅是英格丽·褒曼,还是背后灰仆仆的火山,如此人与自然互动的对等尝试,好莱坞巨星最后被说服了,和导演继续拍摄四部电影。新写实电影中,自然并不是可有可无的叙事背景装饰,艺术家发展自然现实与人类物种平等视野,造成一种道德变化。

巴赞终从摄影机无差别自动性,望见人类物种的宗教情怀。华格教授发觉,巴赞书写的扛鼎之作,不仅在其洋洋洒洒的理论奠基期刊论文,更可能在于他数页对单一影片的谋生影评-《乡村牧师日记》与《秩序中的导演:罗贝尔·布列松》,其中,文字、电影面对生命现实,相互辩证“加成”,共振人类影像的精神性。原著小说和电影都专注一个主题:死亡,一个平凡牧师如何在人心荒芜的乡间死亡,影像如同文字,看见、伴随平凡不完美的日常受苦生命,布列松意识到:“如同众生面对死亡之平等,万物在摄影机镜头抚视下平等”。见证万物死生命运,共鸣一种文字的大道无言,布列松最后特意录制一种空白镜头,以空白辩证一种人类想望:“死亡不是痛苦结束”,而是一种希望开始。

与他者地狱之“连结救赎”

与其以某学派美学主义批判巴赞“人文主义中心”,华格教授研究指出,巴赞思想不仅在于“反人类中心”,也在于“反柏拉图”(anti-Plantonic)、“反美学主义”( anti-aestheticism),并与菁英主义保持距离,与他者地狱共鸣。

巴赞清楚意识到法国菁英学派如何作为一种“柏拉图天堂”(Platonic heaven),一种优雅迷人的古典理性品味。华格教授发现,巴赞如何与百年传承之法国智识菁英阶层保持有意识之距离,例如与无神论“净化语言”的保罗·瓦乐希(Paul Valéry)或是天主教理性主义的德日进( Pierre Teilhard de Chardin),他们背后似都有一种不可撼动的菁英美学主义。华格教授进一步指出,对比如此精英成长于“学术机构支持的跨国剑桥、耶鲁研究”,巴赞书写之成熟,“来自小报媒体即时文章的累积锻炼”。相对法国学院菁英“柏拉图天堂”,巴赞一生为从民间到民间的在地人民实践。

即使清楚意识到法国智识菁英的“柏拉图天堂”,巴赞“反柏拉图”思想并不是与其作零和的碰撞,而是和其产生一种互动或保持距离,就如同其现实电影视野和其他电影重要思潮的关系。我们可以概略地说,巴赞清楚爱森斯坦提出蒙太奇的目的与效应,其如何传承黑格尔唯物辩证,背后如何为苏维埃乌托邦,一种“人征服自然”意识形态。巴赞也对好莱坞古典类型作出研究,认为西部片的发展宛如荷马史诗,提供一种“人超越自然”电影英雄叙事快感。巴赞“人身于自然”思想和其他电影思潮的关系,并非意识型态与意识型态之零和游戏,更像个别提出一家之言,相互在人类物种的思潮张力中流动。

如此思潮张力更表现在巴赞的“反美学主义”上,巴赞完全清醒,以一种对柏拉图理性秩序的不断怀疑,站在千百年传承菁英美学主义的对面。巴赞的“反美学主义”可说与他稍早约十年的本雅明,或奥尔巴赫(Erich Auerbach),思想互相辉映。面对未来主义美学与法西斯政权融合无间,本雅明在自杀之前写下“新天使”(Angelus novus )弥赛亚末日预言。若本雅明反美学主义时间轴,是从现在当下,直到未来末日,他的友人奥尔巴赫,在其著作《拟真-西方文学再现真实》(Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale ),探索现实文学如何“反抗”(révolte)柏拉图菁英美学,时间轴更从现代,向前推至三千年前。两股思潮对决的张力交会,宛如人类文明之千年锦织。

若说巴赞提出的二十世纪现实电影,可以“历时”连结现实文学之三千年“反抗”,巴赞关于“他者”(Otherness)的思考,更可“共时”战后欧陆哲学的发展,尤其与现象学和存在主义共振。非学术科班出身,身为哲学爱好者,青年巴赞于战后,在顶尖哲学期刊《精神》(Revu Esprit),发表其理论发展论文,即展现他对现象学丰厚的涵养。与如日中天的哲学家沙特,可能在相同的左岸咖啡馆,一起喝过咖啡,但对比存在主义之无神论、虚无主义,沙特写下“他者即是地狱”,巴赞思考的更是,如何“与他者地狱连结”,不仅是连结人与敌人,人与天地不仁的自然,也是连结另一个他者异质世界,从中发觉一种“连结救赎”(redeeming connections)。

另一个他者地狱,比如异质文明,比如身后世界… 巴赞的幽灵,五十年来虽在祖国首都巴黎,被何其优雅地视而不见,却跨海飘过大西洋,被美国发觉承担。巴赞的幽灵,上世纪甚至横跨半个地球,来到了东亚。在其大作《电影是什么?》尚未翻成中文之前,巴赞死后遗留的想像,即在中国掀起新浪潮。或许巴赞天地不仁的观想,不用文字,即共鸣东方,艺术和自然两忘,看见一种“细草微风岸”,感知一种“润物细无声”…

生前即意识到其与西方千百年传承菁英主义之距离,身后也不断遭遇美学、形式主义之学院批判,巴赞实以民间承担与精神实践,越过“柏拉图天堂”与马克思唯物辩证,并使其在人类思想演变中流动,伴随其《电影笔记》弟子,死后开启法国新浪潮之风起云涌,其影像思想并越过国界、文字,启发他者世界之浪潮。